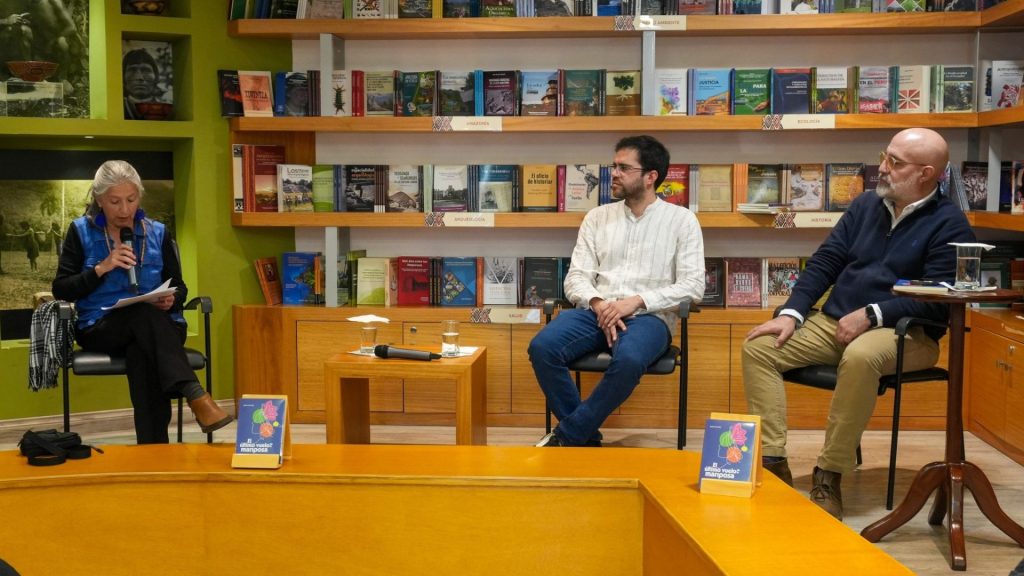

El libro de Julián Estrella se presentó en Quito el pasado 11 de septiembre y se presenta en Cuenca el miércoles 17 de septiembre. Cecilia Chérrez, del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, nos comparte el comentario de la obra que fue leída el día de la presentación:

El libro El último vuelo de la Mariposa, de Julián Estrella, inicia con el llamado de una feminista ecuatoriana a ser las alas que causen la tormenta.

El análisis planteado en el libro deja claro que la tormenta a enfrentar es el sistema de devastación dominante, provocada por un productivismo y consumo exacerbados así como la generación de desechos, muchos de ellos tóxicos, que rebasan la capacidad de asimilación de los ecosistemas; y además, enfrentar las relaciones basadas en la subordinación y violencia contra las mujeres, que somos la mitad de la humanidad.

Es que Julián Estrella viene de Cuenca, una ciudad intensamente movilizada en favor del agua que recibe del páramo de Kimsacocha, porque oficialmente se insiste en dar luz verde a la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga, que provocará la disminución de caudales y una grave contaminación con metales pesados, entre ellos arsénico. Esto se pretende consumar desconociendo los estudios de instituciones como ETAPA, que alerta sobre este peligro, y las tres consultas populares vinculantes (de 2011, 2019 y 2021) en las que Victoria de Portete, Girón y Cuenca, se pronunciaron abrumadoramente porque no se dé minería en fuentes de agua.

Este 16 de septiembre en Cuenca habrá una marcha en la que participarán sectores sociales de Cuenca, Azuay y el país, que ven reflejadas sus propias preocupaciones sobre los impactos de la fiebre minera en los páramos y los bosques; la contaminación del agua; la afectación a la producción agrícola y pecuaria en muchas zonas; la posibilidad de catástrofes por posibles roturas de relaveras con desechos mineros. En otras palabras, quedarán daños a perpetuidad en la naturaleza y en la vida de la gente.

Estas arbitrariedades no son casuales. Responden a la lógica de sacrificar territorios y comunidades en nombre del desarrollo, al poner los derechos del inversionista sobre los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza.

El autor plantea un cambio de paradigma en el que confluyan los aportes del ecologismo y del feminismo. Para ello, toma por ejemplo aportes teóricos como los de Francois D’Eaubonne, una de las impulsoras del ecofeminismo, que señala que “la sobreexplotación de los ecosistemas y sus funciones se basa en los mismos fundamentos culturales y socio-económicos que subordinan a las mujeres…”.

Aquí, cabe mencionar la situación que viven las mujeres jornaleras en plantaciones bananeras o moradoras en zonas aledañas, permanentemente expuestas a fumigaciones aéreas. O las que trabajan en empacadoras de mariscos y pescado con temperaturas muy bajas. Las que han sido y están siendo desplazadas de sus espacios de vida por la imposición de proyectos mineros. Aquellas que son forzadas a convivir con ríos convertidos en vertederos de desechos de las instalaciones petroleras en la Amazonía. Las que trabajan en florícolas -expuestas rutinariamente a agrotóxicos -. O las que debido a estos escenarios sufren abortos no deseados, o deben cuidar, sin apoyo público, a niñas/niños nacidos con distintas malformaciones o son víctimas de cáncer y otras enfermedades catastróficas.

Por qué y para qué producimos lo que producimos? Cómo se toman las decisiones que profundizan este modelo productivista y de intensidad metabólica desbordada? Son preguntas que se plantean en el libro.

Y hay razón en esto, porque viendo cómo se toman las decisiones, una diría que la democracia está en extinción, parafraseando una consigna de la lucha ecologista cuando se cometió fraude para impedir la consulta popular por el Yasuní en 2014.

Si solo se toma en cuenta lo relacionado con los Tratados de Libre Comercio, casi convertidos en columna principal de la política económica nacional, estos son negociados en condiciones de reserva, sin una evaluación previa de los impactos en derechos humanos, como recomiendan varios Relatores Especiales de Naciones Unidas, ni permitir que las organizaciones sociales accedan a información sobre lo que se está negociando, lo que impide que haya un debate público sobre sus implicaciones.

El hecho es que una parte de sus efectos tiene que ver con la expansión en los territorios de las principales actividades de agroexportación (camarón, banano, flores, pesca), que vimos cómo impactan en la vida de las mujeres, sus familias y comunidades.

A la vez, se renuncia a proteger la pequeña producción, exponiéndola a competir con productos importados que generalmente son altamente subsidiados; y se flexibilizan las normas de control ambiental a los inversionistas – que llegan amparados en estos TLC, para poder demandar al Ecuador en tribunales de arbitraje-.

A lo largo del libro el autor analiza críticamente las políticas y prácticas extractivistas, patriarcales, coloniales, compartidas por izquierdas y derechas, así como las limitaciones a la posibilidad de comprender la vida en su complejidad a causa del binarismo político. Plantea por eso la necesidad de enfrentar esta realidad desde propuestas como el ecofeminismo, que construye nuevas dimensiones interdependientes que se potencian entre sí: la liberación de las mujeres y del mundo natural.

Esto tiene que ver, al menos, con alcanzar una vida sin violencias, la distribución equitativa de los cuidados, la eliminación de las múltiples formas de subordinación y exclusión económica y ante la ley, que demanda el feminismo; y desde el ecologismo: abrir condiciones para el post extractivismo, el respeto de los derechos humanos colectivos y de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el fin de la impunidad corporativa, el derecho a defender la naturaleza y los territorios sin criminalización, el reconocimiento de la deuda ecológica que los países del Norte mantienen con los países del Sur.

Julián incluye un fragmento del Llamado Vital a la Conciencia redactado en 1977 por el escritor iroqués John Mohawk y refrendado por los Jefes de la Liga de las Seis Naciones (Haudenosaunee o Confederación Iroquesa), para la liberación de todo lo que sostiene la Red Sagrada de la Vida: el aire, las aguas, los árboles, … liberarles de la explotación y destrucción del Mundo Natural por parte de la cultura occidental.

Frente a esto, el autor abre un camino a recorrerse desde un ecofeminismo práctico y cotidiano, que apuesta por la transformación cultural desde la sensibilización, la educación, la acción directa, la no colaboración con el sistema que destruye la red sagrada de la vida… porque los medios crean el fin, porque lo personal es político.

Finalmente, me anima compartir con ustedes que ayer se presentó el libro Ficciones Climáticas 2226, una compilación de artículos escritos por jóvenes que proyectan un otro mundo posible en 200 años …. Una inesperada coincidencia en la que veo que ambos escenarios se conectan en un mismo propósito: el de garantizar a las próximas generaciones un otro mundo posible y que esto no podría ser posible sin la constelación de esfuerzos cotidianos, concretos, a los que nos convoca este libro del Julián Estrella que estamos presentando.

Ser capaces de muchos aleteos de mariposas para frenar a la tormenta. Seguir fortaleciendo los caminos abiertos en este país que ha votado en consultas populares tantas veces a favor de la naturaleza. Juntarnos en clave de tejer más comunidad, más organización social, más No Violencia Activa para defender la vida. Siempre contagiando esperanza.